Das Christkind und der Weihnachtsbaum, Quelle: Die Wochenschau 8, 1916, 1499

„Ein schön geschmückter Christbaum gibt dem Weihnachtsfeste erst die rechte Weihe. Was wäre dieses herrliche Fest ohne einen solchen Baum? Jung und Alt erfreut sich wochenlang an seiner Herrlichkeit und namentlich ist es der immer in Aufnahme kommende Glas-Christbaumschmuck, der mit seiner glitzernden und gleißenden Pracht alle Augen gefangen nimmt“ (Innsbrucker Nachrichten 1902, Nr. 275 v. 29. November, 10). Diese kleine Anzeige der 1853 im thüringischen Lauscha gegründeten Elias Glashütte steht für einen Trend der Jahrhundertwende: Glasschmuck war nicht mehr länger nur eine Passion des Bürgertums, edel und selten. Christbaumschmuck wurde billiger, für viele erschwinglich.

Preiswerter Glasschmuck, erschwinglich auch für Facharbeiter, Quelle: Der Wahre Jacob 29, 1912, 7718

Das Meininger Oberland, die Gegend am Rennstieg, war eine arme Gegend. Forst- und Landwirtschaft wurden gepflegt, doch im Mittelgebirge war der Ertrag gering, blieb das Einkommen niedrig. Heimindustrie war die Antwort. Die lokale Glasindustrie lässt sich bis ins 16. Jahrhundert zurückführen, der Waldreichtum der Gegend und das Fachwissen im benachbarten Böhmen waren wichtige Grundlagen für das neue Gewerbe. Das Vordringen des Weihnachtsbaumes seit dem frühen 19. Jahrhundert bot neue Marktchancen für Schmuckwaren: Kerzen waren teuer, erst die Erfindung der Milly- und dann der Paraffinkerzen führten Mitte des Jahrhunderts zum festlichen Kerzenbaum. Strohsterne und kleine Figuren traten hinzu, selbstgeschneidert, achtsam gebastelt. Der Baum wurde zudem mit Naschwerk dekoriert, mit Äpfeln, Nüssen, Gebildbroten und Weihnachtsgebäck. Sie entstammten der Hausbäckerei, die oft Wochen vor dem Hochfest einsetzte und deren Vorräte teils bis weit in den Januar reichte.

Glasschmuck adelte den Baum, spiegelte und vervielfältigte das Licht der Kerzen, des Ofenlichtes. Glasbläser aus Lauscha und seinen Nachbargemeinden prägten die Weihnachtszeit, denn sie verkauften ihren Christbaumschmuck auf den Jahrmärkten, auf den in vielen Städten bestehenden Weihnachtsmärkten. Sie lockten die Käufer aber auch mit ihrem Arbeitsutensil, denn die Ware wurde auch am Marktstand geblasen: Ein flacher, ovaler Blechkasten war damals zu sehen, ein dichter Docht aus Baumwolle, getränkt in Baumöl oder Talg (Ilse-Dore Tanner, In der Glasbläserstadt, Der Bazar 52, 1906, 619). Derartige Glasbläserlampen verschwanden, nachdem in Lauscha 1867 eine Gasanstalt gegründet wurde, an die Hunderte von Einzelhaushalten angeschlossen waren. Die so befeuerte Lampe verarbeitete Glasröhren, die von lokalen Glashütten vorgefertigt und dann im Haushalt verarbeitet wurde.

Glasröhrenziehen in einer Lauschaer Glashütte, Quelle: Illustrirte Welt 46, 1898, 120

1885 begann der Bau der Rennsteigbahn. Der Eisenbahnbau war teuer, höchst aufwändig, war geprägt von zahlreichen Tunneln, vielen Brücken, selbst Viadukten. Doch schließlich konnte 1898 der Verkehr eröffnet werden. Die Bahn übernahm den Transport, Hausierer und Karren verschwanden, der Glasbruch der brüchigen Ware nahm ab. Auch der Absatz veränderte sich: Der Großhandel gewann an Bedeutung, auch der Export – nicht zuletzt durch die Nachfrage vieler der deutschen Auswanderer in den USA, für die ein geschmückter Weihnachtsbaum eine Erinnerung an Heimat und Kindheit bildete. Zudem aber konnte man seit den späten 1890er Jahren Glasschmuck aus Lauscha sich einfach per Post zusenden lassen. Die Firma Thiele & Greiner war dabei Vorreiter: Sie versandte Musterkisten mit gläsernen Früchten, Vögeln, Engeln und anderen Figuren für 6 Mark franko hinaus in die Welt (Fliegende Blätter 97, 1892, Nr. 2473, Beibl. 6, 2). Auch die Solinger Metallindustrie legte sich damals in die Riemen, versandte Christbaumständer aus Eisen und Christbaumspitzen aus Blech und Messing.

Neue Formen preiswerten Christbaumschmucks, Quelle: Lustige Blätter 13, 1898, Nr. 47, 11

Die neuen Massen an gläsernem Schmuck wurden in Lauscha in Heimarbeit hergestellt. „Fast in jedem Hause in Lauscha brennt eine Stichflamme, meistens sind es aber mehrere, denn oft sitzen drei Generationen einer Familie, Großvater, Vater und Söhne um den viereckigen Arbeitstisch, jeder seine Stichflamme vor sich. […] Die Stichflamme, der durch einen unter dem Tisch befindlichen Blasebalg Sauerstoff zugeführt wird, schmilzt die Glasröhren wie Wachs […]. So werden Kugeln, Schwäne, Gondeln, Muffen, Schirme und was es des Christbaumschmuckes mehr ist, dünn aus dem Glas geblasen und kommen dann in die Hände junger Mädchen zum ‚Verspiegeln‘. Das geschieht, indem die Sachen mit einer Höllensteinlösung ausgegossen und so lange in heißem Wasser geschwenkt werden, bis jede Seite des kleinen Glaskunstwerks silber- und goldglänzend ist. Viele Sachen werden auch farbig verspiegelt, was ja gerade dem Weihnachtsschmuck das eigenartig buntschillernde, so echt weihnachtliche Gepräge gibt, zum Entzücken der Kinderherzen“ (Tanner, 1898, 619). Mehr wäre zu berichten, denn es folgten meist Gold- und Silberfäden, ein Aufhänger an einer Seidenschnur und auch das Bemalen vieler Stücke. All dies war Frauen-, häufig auch Kinderarbeit. Glasseide wurde ebenfalls für Figuren genutzt, Vögel und Schmetterlinge waren die Hauptmotive.

Lauschaer Glasbläser an der Lampe, Quelle: Illustrirte Welt 46, 1898, 120

Glasschmuck war Kunsthandwerk, mochte das Sortiment auch von gängiger Standardware geprägt gewesen sein. Für die meisten Familie galt es, das Dasein zu fristen, sein Auskommen zu verdienen. Spätestens seit der Jahrhundertwende wurde jedoch verstärkt versucht, auch Märkte für hochwertigen und teuren Christbaumschmuck zu erschließen. Henry van de Velde, Jugendstilkünstler und ab 1908 Leiter der Grossherzoglich-Sächsischen Kunstgewerbeschule Weimar (einem Vorläufer des Bauhauses) verdammte die damalige Billigware und die „wachsende Vernachlässigung des Publikums“ (Henry von de Velde, Lauscha im Thüringer Walde, Kunstgewerbeblatt NF 255, 1914, 10-13, hier 12). Zugleich förderte und präsentierte er schöne Ware. Sie fanden Abnehmer im In- und Ausland, doch ihr Platz war eher die Sammelvitrine, selten nur der Weihnachtsbaum.

Hochwertiger Christbaumschmuck aus Lauscha vor dem Ersten Weltkrieg, Quelle: Kunstgewerbeblatt NF 25, 1914, 11

Gläserner Christbaumschmuck ist seither ein widersprüchliches Produkt. Verfeinerung und Modetrends führten zu immer neuen Formen, veränderte die Art, wie im 20. Jahrhundert Weihnachten – zumal in den Städten – gefeiert wurde: „Die spielerische Tradition hat […] im zierlichen Schmuckglas von Thüringen nach Berlin und Wien gewirkt, wo die Glastiere, Glaspuppen, Glasblumen die Vitrinen der Damen füllen. Das Fortleben einer Volkskunst ist hier deutlich zu verfolgen, und wenn früher die Volkskunst sehr oft ein verkümmerter Ableger der Stadtkultur war, so ist es heute bezeichnenderweise oft umgekehrt, so daß die Stadtkultur ein Ableger der Volkskultur ist“ (Kurt Karl Eberlein, Die neue Form und das Glas, Der Kunstwart 41, 1928/29, 12-20, hier 19).

Gläserner Christbaumschmuck aus dem Blauen Haus, Berlin, Quelle: Die schöne Frau 4, 1928/29, H. 3, 2

Erst die Durchsetzung von elektrischen Weihnachtskerzen, die zunehmende Verwendung von metallischen Kugeln und der Übergang hin zu gefüllten Schalen mit Naschwerk veränderten diese Formen seit den späten 1920er Jahren tiefgreifend.

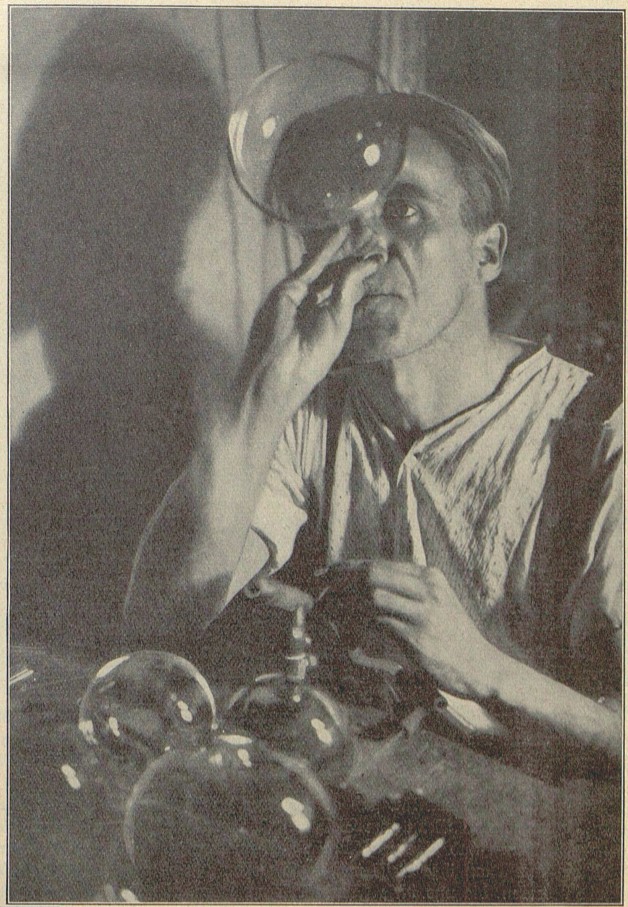

Ein Lauschaer Glasbläser beim Erstellen von Weihnachtskugeln, Quelle: Der Bazar 80, 1934, H. 24, 19

Das Heimgewerbe in Lauscha traf diese Wandlungen hart, der Markt war unerbittlich, erst während der Inflation, dann vor allem während der Weltwirtschaftskrise. Arbeitsbedingungen und Löhne verbesserten sich kaum, Kinderarbeit blieb lange noch bestimmend. Billiges und schönes Glas wurden weiterhin unter dem ohrenbetäubenden Lärm der Lampen gefertigt, die Ausdünstungen des verbrennenden Gases setzte den Lungen zu. Der zunehmende Einsatz von Maschinen verbesserte dies. Und an den Festbäumen fanden sich weiterhin höchst unterschiedliche Dekorationen, Ausdruck einer vielgestaltigen und widersprüchlichen Welt, die man verdammen, aber immer auch preisen kann. Aber vielleicht sagt uns abseits des Glases ja auch der Christbaum selbst noch etwas: Sein herbes Äußeres steht für die Ungeschlachtheit des Einzelnen, sein würzig-harziger Geruch für die Zwang, mit der Welt umgehen zu lernen – und seine immergrüne Gestalt für die Hoffnung, dass wahrer Weihnachtsfriede einst einziehen wird.

Uwe Spiekermann, 16. Dezember 2023